刘学森:未来光伏已来,柔性钙钛矿掀起新一轮光伏技术革命

降本增效,一直是光伏技术迭代升级的方向,现今主流晶硅太阳能电池经历PERC对BSF电池的替代,到正在进行的N型(主要是TOPCon)对P型的迭代升级。但在全行业产能严重过剩的背景下,N型的迭代升级并未如预期实现光伏行业的新气象,相反,随着新一轮TOPCon产能布局大赛的拉开,可预见光伏行业产能过剩的局面或将被延续,价格内卷仍将是当下全行业的主旋律。

电池组件在转化效率、制备技术和材料降本上已然取得了显著进展,为什么N型电池商业化才两年竟也陷入光伏价格战?晶硅HJT异质结、XBC电池在光伏市场竞争中能避开价格战苦海吗?窥其根本,同质化竞争问题严重。主流技术和厂商都在大力发展刚性片对片光伏组件,无论是新升级光伏技术还是传统晶硅光伏技术。

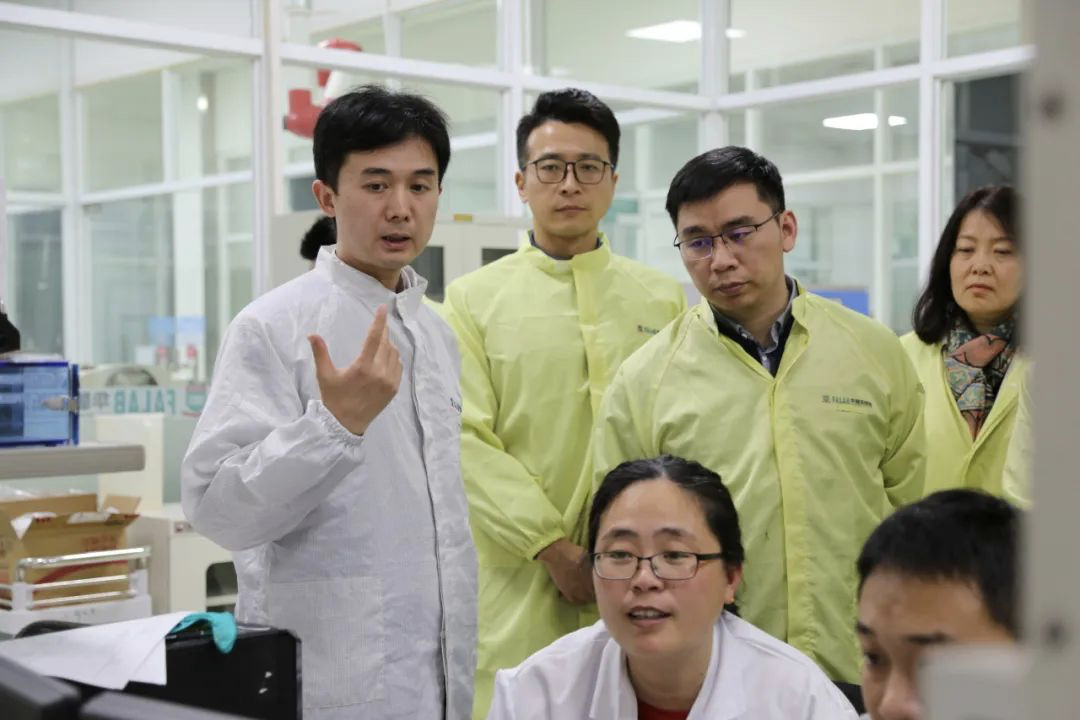

刘学森从场景需求和价值创造出发,战略性选择发展卷对卷柔性钙钛矿光伏薄膜技术,创新性带领华碧光能团队大力发展钙钛矿光伏侧的轻薄柔性、可设计性、弱光发电效能等特性,为新时代新市场带来新方案,成为光伏行业中的一匹“黑马”,在今年SNEC国际光伏展中,华碧光能以“卷对卷柔性大面积钙钛矿光伏薄膜”成为大会十大亮点,荣膺SNEC“兆瓦级翡翠奖”企业,产品得到了轻量化便携移动消费市场、室内载能家居市场、轻量化交通及低空飞行市场、新型建筑光伏能源市场、军工能源市场广泛青睐与合作。

研发与创新,根植华碧人身体的基因

2006年,刘学森在复旦大学科技园创办华碧实验室,目标成为中国的贝尔实验室,该实验室由复旦大学科技园创投领投,是中国第一家民办新型研发实验室,旨在为提升中国制造质量水平做出贡献。实验室发展至今第18个年头,在全国各地已设有15个实验室,实验室面积超15000㎡,研发人员超300名,专业科研设备仪器约1400套,业务广泛服务于汽车电子芯片检测、半导体研发验证、机械工程设计、材料选型、质量评级等领域,更是开启中国民营企业服务公检法系统的先河,并建成了国内最大司法鉴定平台和案例数据库,被业内誉为“工业医院”。

2019年,在全球能源转型及我国能源革命战略背景下,刘学森再次挂帅,亲自带领团队开启了华碧新能源科技创新之路。这一年,团队启动了柔性钙钛矿项目的预研,搭建了研发知识和技术管理系统,建立了研发设计规则和IPD研发管理系统以及研发积分机制,在成熟的研发实验室里迅速绽放,向新一代半导体钙钛矿在光伏发电领域的研发验证发起了行动并取得了喜人的成果。

2022年1月,团队带着成果正式成立了华碧光能,正式推进技术产业化发展,同年6月,华碧光能建成国内首条兆瓦级卷对卷柔性钙钛矿薄膜电池中试线(35cm宽幅),并投入启用。也在这一年,华碧光能被授予苏州工业园区科技创新领军企业。

探索商业化进程,做解决真需求的创新

瞄准真场景下的真需求,刘学森的创新之路笃定向前。“从实验室研究验证,发展为产线贯通,再到量产的落地,是我们这两年来主要的创新成果。”他谈到,为适配量产需求,更好地实现商业化发展,团队对原有技术配方和关键设备进行了多个细节的优化。例如,将原本仅氮气环境方可实现的配方,升级为空气中亦可制备;提升核心层产品具备抗湿的特质;调试升级十余版设备配置,以保证配方在量产线上的稳定和产品优良率。其中,自主创新研发的卷对卷柔性涂布、卷对卷ALD原子层沉积等多款关键量产设备填补了钙钛矿产业化技术的空白。

与刚性组件的量产、大规模电站应用的常规思路不同,刘学森为华碧光能规划的路径,是重点发挥柔性钙钛矿光伏的极致轻薄柔、可设计性强、弱光性能优等独特优势,策略性从消费级场景切入,率先为技术的商业化寻得突破口。

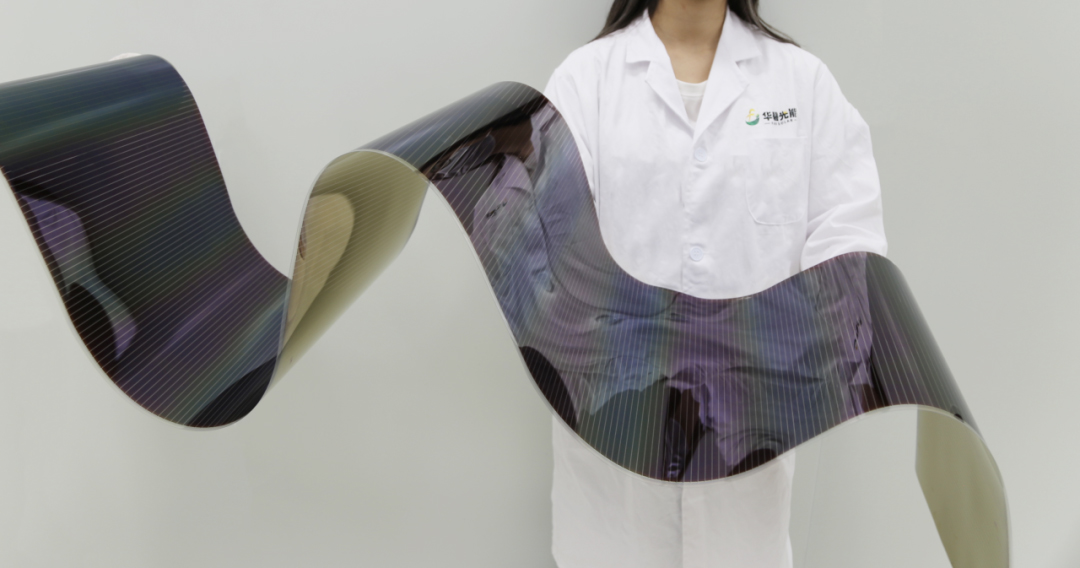

以企业最新的专利产品“光储充一体手机壳”为例,在刘学森看来,如果能让室内弱光形成电压,并汇集到只有三毫米厚度的一个空间帮助手机“无线/限”充电,对于用户来说将会是一件喜闻乐见的事情。正是这样对于应用市场的细致观察和不断挖掘,为刘学森技术和产业化创新实践注入了源源不断的动力。

“蜂群式”研发组织,探寻民营企业创新发展之路

刘学森强调,企业发展既不能墨守成规不创新,也不能盲目创新。截至目前,华碧光能已申请有30多项专利,其中,发明专利23项,软件著作权8件,在材料、工艺、器件、设备和技术五大方面实现了全面的专利布局。基于这些瞩目成果,刘学森也对自己的创新之道进行了深刻总结。

他谈到,相较千亿级的巨头企业和国家科研平台,中小民营企业的研发创新多显资源不足,往往在迈出从0到1的第一步时便犹豫不止。“绝大多数主流民营企业会选择通过降低技术参数、优化性价比以达到低端颠覆式创新,华碧实验室的多年深耕为我们奠定了重要的创新基础,从而开辟了更为适宜我们企业发展的新型敏捷研发组织。”在刘学森看来,创新除了以场景为导向外,还需坚持以人为核心。“从人出发,落脚点不在于个人,而在于具有持续创新能力的组织。”

刘学森将其形容为“蜂群式”敏捷研发组织,并进一步阐述了这一组织模式的构建方式:“首先,这一组织一定要有创新的流程;其次,它要有对研发和创新进行量化的绩效评估机制;最后,它需立足于具备创新的软硬件环境基础之上。”钙钛矿领域的相关材料工艺、设备研发极具复杂性,作为一个民营企业,华碧光能却能在行业中崭露头角并成为细分领域的领跑者,亦高度验证了该组织跨领域研发模式的实践价值。“在足够的自由度下,‘蜂群’便可大胆开拓、小心求证,从而批量产生从0到1的产业化技术,并不断推动技术产品的快速迭代。”刘学森有感而发。

展望未来,刘学森早早便为企业规划好了下一步的发展路径:“围绕多元化的市场需求,探索高性价比的薄膜光伏能源系统解决方案,提升公司柔性定制开发和交付能力,为产业升级和创新发展贡献华碧光能的力量,为实现让柔性薄膜光伏贴近生活不懈努力。”同时,他也发出感慨:“0-1突破性技术的研发创新不专属于国外或者国家科研平台,民营企业也可以做到,在愈演愈烈的国际技术竞争中,唯有主动拥抱高壁垒技术创新,企业方有机会实现长足发展。”