导语:

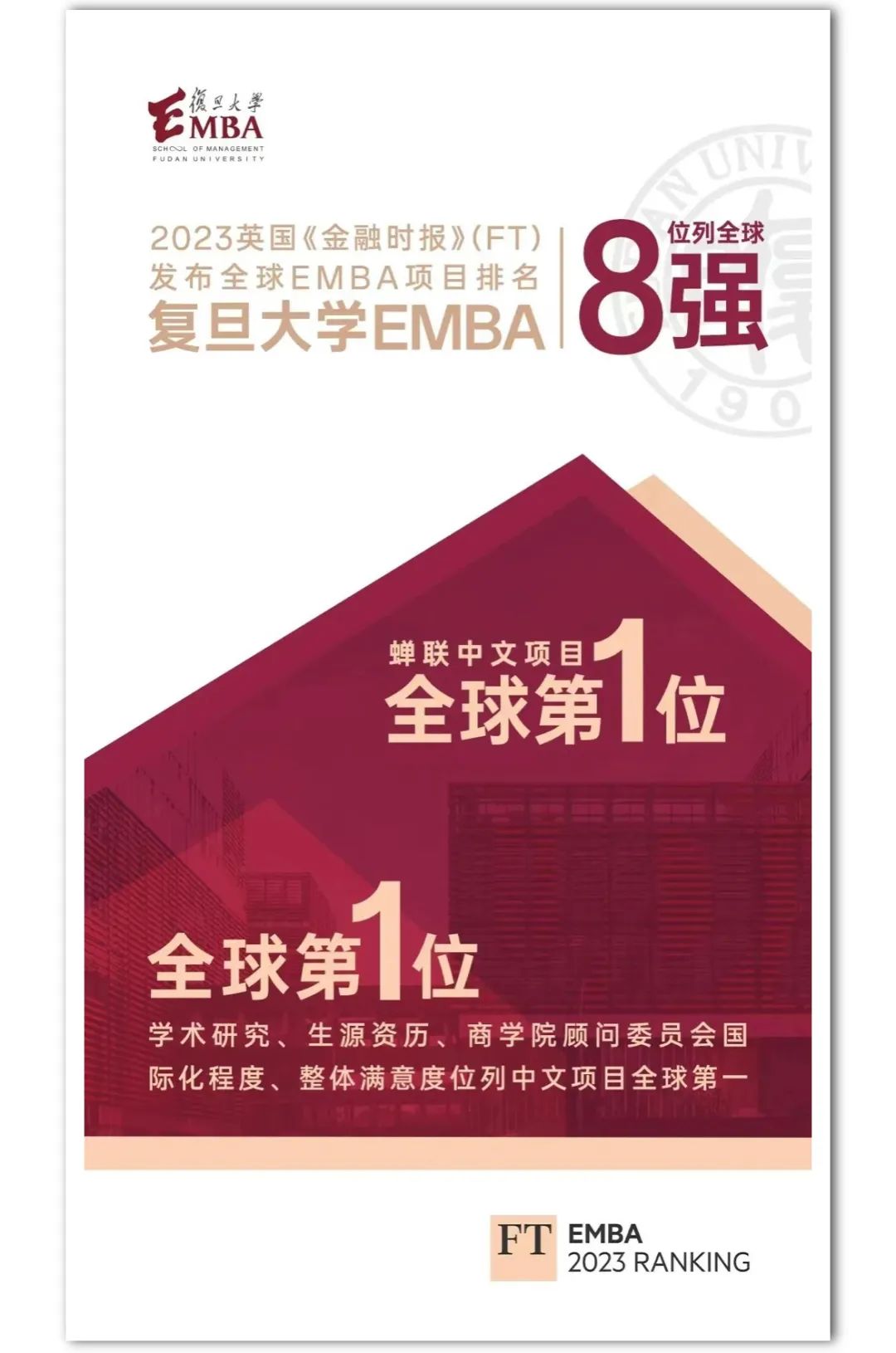

中国商业史上的标志人物、改革开放后第一代企业家、娃哈哈集团创始人宗庆后逝世,得到来自各界的深切缅怀。

早在多年前,复旦EMBA同学曾参访娃哈哈集团,与宗庆后先生对话,就国内企业创新转型、家族企业管理之道、“企二代”的成长、企业社会责任等热点问题向其探讨交流。

通过面对面的实地企业参访和行业领袖的深入交流,亲身触摸中国科创的发展脉搏,互相启迪关于企业创新管理的智慧洞见,也是复旦大学EMBA一直以来倡导同侪互学,践行“二人行,必有我师”的办学特色。

2021年起,宗庆后的独生女儿宗馥莉已开始担任娃哈哈集团副董事长兼总经理。

随着进一步全面接管娃哈哈系相关企业,娃哈哈这艘商业巨轮将在她的掌舵下继续前行。

创业容易,守业难。

培养接班人顺利接班,让家族企业走向“百年老店”,是绝大部分“创一代”共同的愿景。

然而在家族企业中,第二代接班人守业失败的案例不在少数。

怎样才能让“二代”们成功接班?

中国家族企业怎样打造有特色的“家族企业文化”?

1

尊重选择,磨砺中循序培养

宗庆后先生曾经在复旦EMBA校友“对话中国企业家”分享会上分享自己的管理经验和独到观点。在谈及接班人问题时,宗庆后表示:“现在的年轻人在个性、思维、行动上都与上辈迥异,我的观点就是让其自然成长,随性而为。”

▲ 2016年,宗庆后与复旦EMBA学生交流

在复旦管院东方管理研究院副研究员王国进看来,对“创一代”们而言,最重要的是尊重“二代”的意愿和选择。

“作为长辈,总是希望自己好不容易打下的基业能够得到延续和提升,而继承这个基业最理想的人选当然是自己的子女。但对子女而言,他们未必对父辈的‘江山’感兴趣,有些甚至还会藐视这座‘江山’。”他表示,“创一代”们的首要问题应该是了解子女的真实意愿。待确定子女对接班感兴趣之后,再去有意识地培养。

中国的大部分“创一代”起步于上世纪80年代,他们的子女基本都是独生子女。对比海外的家族企业传承,新中国的民营经济发展时间短暂,只有几十年的时间,还没有形成明显的比较优势,更没有太多顺利传承的案例,示范效应较弱。

对于接班人具体的培养方式,王国进认为,除了让子女接受必要的教育外,也要给他们磨砺的机会。“比如,让他们首先在家族产业之外的相关行业、岗位自主择业,自主提升;积累三、五年历练后,再考虑进入家族企业从基层做起,逐渐提升,直至关键岗位。”

2

坚持创新,合理配置资源

“对于企业、行业乃至整个经济的发展,创新是源动力。无论对于企业或行业而言,都要不断地了解消费者的潜在需求,开发出比别人更好、比现在更优的产品,才能保持长期、持久的健康发展。”

宗庆后曾在与复旦EMBA校友的深入交流时表示,创新更需要全方位式的探索才会有效果,不但要有管理创新、技术创新,更要有文化创新、合作创新,同时还要根据时代的发展、市场的潮流与时俱进地创新,这样才能取得更大的进步。

从“营养快线彩妆”到“AD钙奶雪糕”,娃哈哈曾经推出过许多创新产品。不止娃哈哈,许多家族企业的接班人在接管企业过程中都会尝试推出创新业务。但“二代”和“一代”由于成长环境、教育经历等因素,在具体的经营理念上容易产生意见分歧。

王国进认为,如果“创一代”不看好“二代”的创新业务,可以根据企业的实力进行资源配置。“具体思路是用于发展新业务的资源,要以即使新业务发展失败也丝毫不影响企业整体发展为限。”

“如果新业务发展顺利,能达到或超过‘二代’自己设定的目标,‘一代’再适时适度追加资源配置;反之,则关停新业务。”他表示,对于“二代”们来说,既要千方百计做好自己提出的创新项目,为自己完成未来更大规模的业务发展打下良好基础;同时,也要做好创新项目失败,按父辈希望的思路继承家族企业的准备。

家族成功传承的关键

以下内容节选自《管理视野》第35期《中国家族企业发展的榕树结构》

家族企业的传承可以大致划分为三种不同的模式:创业式传承、集体接班和子承父业。而现实中往往由第二代的能力最终决定企业采用哪种模式来传承,这也往往决定了企业传承是否成功。

(1)第一种模式是创业式传承,其中典型的例子是方太集团。方太的创始人茅理翔原来成立了飞翔集团,但把公司交给了女儿,然后和儿子茅忠群一起重新创业,创办了方太集团。

(2)第二种模式是把公司从原来的家族企业转化成家族控股的企业集团,比较典型的例子是浙江的横店集团和万向集团。万向集团创始人鲁冠球把家族企业变成企业集团,集团的治理由家族成员主导,职业经理人辅助。在家族治理之下,有诸多的上市公司或者独立经营的企业,由广大的非家族成员的职业经理人来主导经营。

(3)第三种模式是新型的子承父业或者女承父业。在传承过程中,两代人之间的分工可以是分头发展,各自有自己的发展路径。比如,青岛红领集团的创始人张代理,把公司交给女儿张蕴蓝,自己做C2B(customer to business,消费者到企业)的互联网研究及其服务。第二代已经把企业做到了上市,成为国际化品牌。

我们认为在企业传承过程中还有一点很重要:并不是第二代继承企业后,第一代企业家就可以做甩手掌柜了。是否能放手,企业的管理团队的规范化和独立运作能力非常重要。再以红领集团为例,创始人张代理让女儿张蕴蓝经营上市公司,但表示不需要她一辈子经营这家公司,等家族成员了解上市公司的情况,有能力把管理团队都组织起来后,可以考虑退居幕后,甚至可以布局投资其他方向的事业、做慈善。

所以,一般来说企业第二代还是需要把经营企业作为自己的“天命”,这样第三代也许就能做自己想做的事了。家族企业的继承中的种种管理规划,并不是对职业经理人不信任,而是家族企业事业既需要能力强的职业经理人,也需要能够贯彻、延续使命的家族成员。

如果我们分析家族企业能否成功传承,我以为第一个关键点是要回答企业对于家族意味着什么。

对一些家族来说,他们创办企业可能是基于家族的使命。底层的价值观决定了具体的目标,家族成员如果没有共同的价值观,传承就无法进行。当家族有了共同的使命,第一代没有完成的事业,第二代就会继续做;第二代没有完成的事业,第三代再继续做—这样,“专精特新”就出来了。“专精特新”为什么需要几代人的时间?因为核心技术、核心产品、品牌口碑、团队成长,这都需要很长时间的积累。即使产品已经做得很好了,品牌和口碑也需要时间传播,最后形成产品受到市场普遍认同的效果,才算是打造了“专精特新”。

因此,家族企业传承需要几代人有共同的目标及其所代表的共同价值观,这样就能够抵御很多诱惑。此外,这种对事业的认同感、使命感也可以让同样热爱这个事业的职业经理人更好地团结起来。职业经理人会更乐意成为事业合伙人,甘于把最好的技术奉献给这个家族的事业。最终,这个事业不仅是家族的事业,更是一群人的事业。

第二个关键点是传承的程序启动要及时。

对家族企业来说,有了共同目标之后,家族企业传承程序就会较早开启,两代人可以往共同的方向一起努力。传承的过程开启之后,企业的员工不仅会有一种归属感,还会有共同的目标。哈佛大学商学院的戴维斯教授带领团队做了一个研究,调查企业传承时两代人的年龄。他们发现传承顺利的家族企业里,大部分情况下第一代是在51岁到60岁,第二代在23岁到31岁的年龄区间(差不多硕士研究生毕业),开启传承的历程。

很多中国的企业家都会认为,在这个年龄区间里考虑传承太早了。但从第一代的角度说,企业家应该从50岁左右开始带接班人,不需要像过去那样身先士卒地跑市场、跑产品,而是逐渐把工作的重心转向培养下一代团队。从第二代的角度说,23-31岁正好是求知欲、创造力最强的年龄,如果有像父辈这样有经验的管理者、企业家来带领,他们的进步就会非常快。即使在传承的过程中遇到一些困难,两代人都有足够的时间和精力来调整。

在很多企业传承的案例里,在第一代已经准备将接力棒交给第二代的时候,还是会遇到各种意外状况,比如金融危机,或者产业的重大变化,此时又需要第一代再多帮带几年。如果这时候第一代51-60 岁,再多干三年也没有关系。所以千万不要等到了65-70岁时才开始传承。对第二代来说,第一代70岁时,自己也40多岁了,最好的青壮年时期被浪费了。他们可能会经历迷茫、猜忌、和家族成员沟通不顺畅等问题,还可能去发展别的方向,没能专注于深耕家族事业。

在我看来,大部分家族企业传承失败,主要原因在于传承启动较晚。这会有两方面影响。

■ 其一,第一代在企业一把手的位置上待得时间太长,凭经验经营企业,也取得了不错的效果,往往会形成惯性思维。在很多案例中,第一代年龄比较大的时候,在企业经营中做了一些盲目的调整,这也会导致企业传承失败。

■ 其二,第二代没有时间成长,也缺少锻炼的机会。如果没有机会让二代施展拳脚,他们的能力是无法经历市场的考验得到证明的。换言之,企业家的能力只有在企业经营实践当中才能提高。再以方太集团的传承为例,这家公司在传承过程中不仅时间点掌握得很好,而且还有传承过程中双方的默契:第一代逐渐让出舞台给第二代,第二代不断往前走,并且在这个舞台上作出成绩,最终获得家族的信任、员工的支持。企业领导人的领导力不是一个任命能够树立的,要得到企业员工的信服才有真正的领导力。

综上所述,家族企业传承想要成功,取决于两代人的互动默契:第一代愿意把舞台让给第二代,第二代愿意上舞台,也能把戏唱好。肯定有一个时期,舞台上同时有两代人,长辈和晚辈都在,但长辈要不断地向后退,从而让更多的镁光灯打在晚辈身上;同时二代要争气,能够把企业经营的担子及时挑起来。两代人有这样的合作,企业的继承和传递就更加稳妥了。

在长寿时代的今天,一代企业家在年富力强的时候就考虑接班人的培养和起用,二代企业家在一代的基础上继承和创新,两代人在较长时间里形成“两代共治”阶段,这是现阶段家族企业传承既不同于中国历史上的家族企业,也不同于欧美发达国家成熟家族企业的传承治理模式。在这方面,有很多经验和智慧值得深入总结和理论提炼。