从Easy到Hard模式,“新外企”如何在中国“涅槃重生”?|UT职涯发展工作坊精粹

海量消费、顶尖供应链、本土巨头崛起……外企的红利时代已经结束了。从easy模式切换到hard模式,外企要想继续生存和发展,得换“新玩法”。

近日,复旦大学-BI(挪威)国际合作MBA项目举办的UT职涯发展系列工作坊,邀请全球五大高管猎头公司之一的史宾沙(Spencer Stuart)董事朱俊Alex Zhu,与复旦-BI MBA 2007级9班的古明煜Richard Gu和2021级36班的高笑珅Samuel Gao两位校友,基于大量企业高管的访谈和校友们从外企转战本土企业的职场经历,揭示了中国市场正在发生的深刻变革,并勾勒出“新外企”及其所需人才的清晰轮廓。

Alex解析“新外企”面临的“洗牌”

朱俊

Alex Zhu

史宾沙公司董事

拥有20+年高管寻聘和领导力咨询专业经验

外企经营环境:四大结构性巨变

客户权力反转,需求定义市场

早期外企凭借技术或品牌优势,市场策略往往是“接受或离开”。如今,拥有选择权的本土客户掌握了绝对话语权。他们要求“又快、又好、又便宜”——高质量、快速响应、极致性价比和贴身服务三位一体。消费驱动取代投资驱动的经济模式,更强化了“以客户为中心”的迫切性。

竞争本质升级,民企能力跃迁

本土企业“卷”价格的表象之下,是综合能力的全方位提升:更低的综合运营成本(劳动力、管理、决策链条)、供应链高效整合;对客户需求变化响应快,产品迭代周期短;政府“国产替代”导向、完善的产业配套环境、巨大的内需市场提供练兵场;强烈的求生欲和发展动力,驱动快速学习和灵活调整。

Alex强调,民企的成功迫使外企必须直面一个核心问题:自身的价值主张(Value Proposition)是否真正契合当下中国客户未被满足的痛点? 过往依赖“全球品牌”、“全生命周期服务”等标准化说辞已不足以打动见多识广且选择众多的本土客户。

中国角色重塑,

从“世界工厂”到“全球稳定器”

中国供应链的完备性和韧性,使其成为全球经济增长不可或缺的“稳定器”。这要求所有市场参与者,包括外企,必须深度嵌入并适应这一体系。

人才需求范式转移

“国际化经理人”光环褪色。无论是外资企业还是民营企业,招聘时都更看重“懂中国、懂民企”的实战经验。外企需要人才理解民企的打法、思维和决策逻辑,以应对正面竞争;民企也日益重视体系化管理和全球化视野。

困局中的外企:“卡住”的症结

许多外企在中国陷入困境,Alex总结根源来自以下几个方面:

· 总部与中国市场的“认知断裂”: 疫情加剧了沟通隔阂,总部对中国市场的巨变缺乏切身体验和理解,导致战略脱节、投资收缩、权力上收。

· 组织惰性: 僵化的全球流程严重拖慢决策和对市场变化的响应速度,无法适应“又快又好又便宜”的要求。

· 创新与投资乏力: 在价格压力下利润下滑,总部对中国研发和创新投入意愿降低,削弱长期产品竞争力。

· 根深蒂固的“傲慢”: 部分外企人员仍抱有优越感,未能放下身段深入了解本土竞争和客户真实需求。

· 地缘政治影响: 尤其美资企业面临额外的投资审慎压力。

“新外企”的破局之道与人才密码

Alex坚信外企在中国仍有巨大机会,关键在于转型为适应力强的“新外企”,其核心特征是:

· 战略重定位: 将中国视为“健身房”而不仅是“提款机”。在这里获得的研发能力、市场洞察、创新模式应反哺全球,实现“赢在中国,赢在全球”。

· 深度本土化2.0: 超越“在中国,为中国”,走向“在中国,为全球”。包括建立本地研发中心、供应链深度本地化并纳入全球体系、关键决策权下放。

· 组织与文化升级: 打破傲慢,拥抱敏捷,优化流程提升效率,建立与中国市场重要性相匹配的沟通机制。

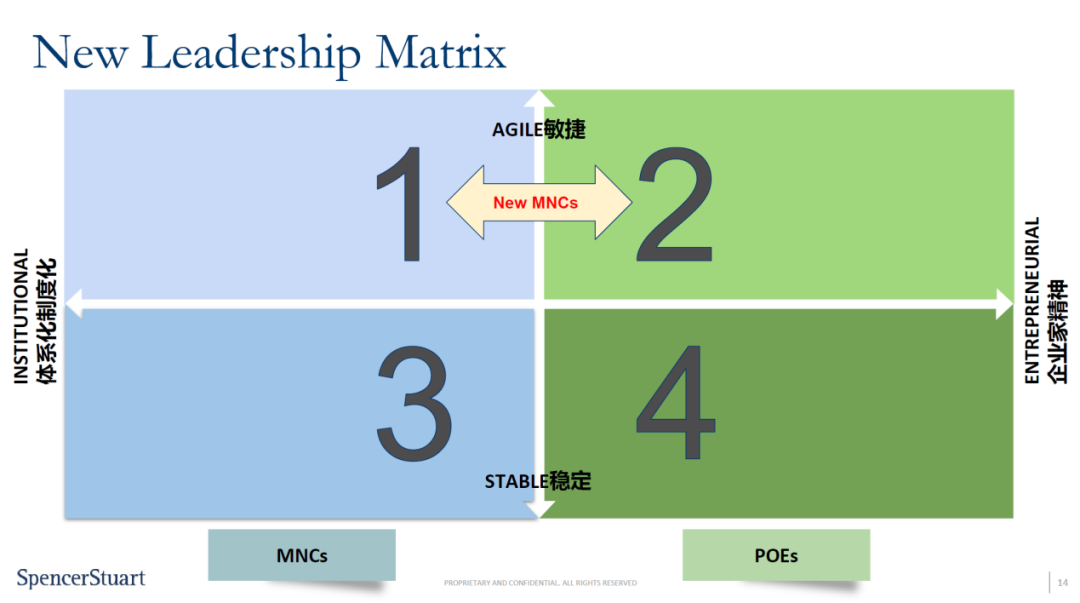

对个体而言,新时代的生存法则已然改写,转型后的“新外企”需要怎样的人才?Alex从与数位企业高管的访谈后总结出:

· 企业经营者思维(Business Owner Mindset):超越岗位职责,关注项目对公司整体损益(P&L)的影响,主动为结果负责。

· 成长型思维(Growth Mindset):拥抱挑战性任务,视其为成长机遇,保持学习与开放心态。

· 敏捷思维(Agile Mindset):认知环境的复杂性(Complex),具备试错、适应和协同解决问题的能力。

· 卓越的战略沟通力(Leadership Communication):尤其是向上管理(Managing Up)能力——能用清晰、有说服力的方式(善用比喻、数据、故事)向总部阐明中国市场的独特性和需求,争取资源与信任,影响全球决策。

· 多元复合背景(Multiplicity & Mobility):拥有跨行业、跨职能(如研发转市场)、跨企业性质(外企加民企)、甚至跨地域的工作经验,视野开阔,适应性强。

· 结果导向(Mission):思维和能力最终要落脚于持续交付有价值的业务成果。

校友经验分享

古明煜

Richard Gu

五行科技材料事业部总经理

复旦-BI MBA 2007级9班校友

在外企20年后选择民企,源于对职业天花板的突破需求。以学习者姿态进入民企,他的适配策略是:

· 民企战略清晰但执行薄弱,需结合“外企流程化”与“民企狼性”,用沟通共识弥补制度缺失。

· 民企决策如“边跑边射击”,对比外企“狙击式规划”。

· 民企老板期待快速改变,但需平衡“大刀阔斧”与“团队认同”,避免激进改革引发抵触。

高笑珅

Samuel Gao

恒瑞医药内分泌中央市场部副总监

复旦-BI MBA 2021级36班校友

疫情前从医药行业的外企转战本土企业,通过几家本土企业的亲身经历,他的适配策略是:

· 企业成功关键在“是否适应中国市场”,而非内外资身份。外企的流程优势与民企的灵活性可互补。

· 警惕“平台光环”,反问自己:“离开外企后,我是否仍值这份薪资?”。

· 无论环境如何变,“利润导向”和“结果交付”是永恒核心,聚焦于此即可跨越文化差异。

· 民企重视“小步快跑”,接受试错。

职场人转战本土企业,这些Tips请收好

TIPS 1

加入本土企业前,应重点评估的7大因素

明确个人目标:是追求短期收益,还是长期发展;

评估企业阶段:成长期的企业更有发挥空间;优先选择业务扩张期公司,避免内卷陷阱;

关注契合度:关注战略目标一致性、价值观契合度、管理风格适配性、文化基因兼容性等因素,“合得来”是关键;

警惕“价值错位”:本土企业引进人才多期望“带来变革”,需明确自己能解决的关键问题;

放宽完美主义:当企业要求“完成>完美”,快速落地的“70分”优于迟到的“100分”;

适应“老板无所不在”:决策渗透力极强,需快速建立跨层级信任;

接纳战略常变:灵活应对“小步快跑”,方向调整是常态。

TIPS 2

动荡市场中,如何选对自己的下一站?

对标高阶能力缺口:明确目标岗位的核心能力要求,主动补足当前职级缺乏的关键技能(如战略决策、资源整合);

长期经营猎头关系:获取雇主需求趋势、人才竞争动态等关键情报,定期沟通行业变化,建立双向信任,确保选择基于充分市场洞察而非盲目试错;

学会多维度评估:从职责边界、工作逻辑、发展机会和文化特质等方面了解外企和民企的核心差异,回归个人阶段性需求进行考量。

TIPS 3

外企职场人转型本土企业前如何准备?

心态>技巧:放弃“等老板邮件确认”的习惯,主动承担模糊任务;

小步验证:入职前3个月聚焦“活下来”,用微小变革积累信任;

善用面试反推需求:通过面试问题,摸清他们真实痛点(如出海经验);

参与外企全球化项目:积累本土企业急需的跨境经验。

TIPS 4

面试本土企业,候选人可能会受到这些考验

警惕“过度纠结岗位说明”:民企岗位常无清晰界定,追问职责细节可能被淘汰;

解题能力>套路:现场抛业务难题(如“如何解决某市场问题?”)是常用考察方式;

压力测试是常态:故意质疑你的外企成绩(如“这没什么了不起”),观察抗压能力;

“实战”验“真金”:可能要求候选人1小时设计推广方案,考察敏捷性和创造力。

外企的“黄金时代”已成过去,但绝非终点。 能否破局重生,取决于能否彻底摒弃傲慢,以“健身房”心态深耕本土,将中国市场的淬炼转化为全球竞争力。

而成功的关键钥匙,在于能否识别和培养拥有企业经营者思维、成长型思维和敏捷思维、擅长战略沟通并能成功交付结果的多元复合型人才。

这不仅是企业的转型,更是每一位外企人面向未来的必修课。