回到1996,听首届复旦-BI(挪威)CMP校友讲述初心与远航

1996年的风,裹挟着改革开放的浪潮与全球化的初声,吹进了复旦大学的校园。那一年,中国经济飞速发展,产业结构快速变化,中国经济需要适应外部环境变化,管理理念也需跟上世界发展的需求。

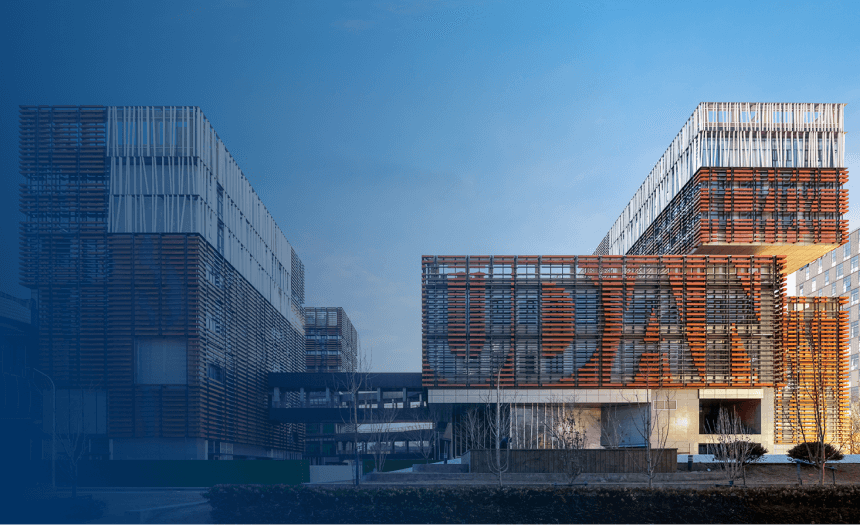

值此巨变之际,复旦大学管理学院与挪威管理学院(现为BI挪威商学院)携手,在一片探索的目光中启动了“变化管理硕士项目(CMP)”——这颗种子,后来长成了如今的复旦大学-BI(挪威)国际合作MBA项目,也滋养了一群在时代浪潮中掌舵的先行者。

近30年的光阴流转,当年的课堂声犹在耳畔,首届复旦-BI(挪威)CMP校友已成为各行业的中坚力量。当他们回望那段求学的岁月,“变化”二字早已从课程名称,变成了刻进职业生涯的基因。今天,让我们倾听张晓蓉、徐伟民、王佳、干萍、龚乐群五位校友的讲述,在历史与当下的对话里,触摸一段关于“变与不变”的成长故事。

*文章中的项目名称均采用校友在读期间标准用法

讲述人

1996级复旦-BI(挪威)CMP项目代表校友

张晓蓉、干萍、徐伟民、王佳、龚乐群(从左至右)

个人人生与职场之变,

在转折中寻找方向

干萍:1996年,我正担任一家石化仓储公司的总经理助理。原本平稳的职业轨迹,因总经理移民美国而突然转向——我被提拔为总经理。这个突如其来的角色跃迁让我意识到,仅靠经验已不足以应对新的挑战。于是,我抱着“学习新东西、打开新格局”的心态走进了管理学院,希望系统地提升自己的管理能力。

徐伟民:那时我在上海丝绸进出口公司工作。作为一家老牌国企,随着中国即将加入WTO,企业必须主动求变。面对战略转型的迫切需求,我选择攻读“变化管理”硕士,不是为了文凭,而是为了掌握应对变革的新思维与新方法。

王佳:我一直在外贸行业打拼,1996年从一名业务员转型为部门经理,同时市场重心也从中东转向澳大利亚和新西兰。全新的客户群体、不同的商业文化、复杂的项目管理,让我深感“本领恐慌”。管理经验的不足促使我寻求系统学习的机会,希望通过专业训练补齐短板,真正胜任新的角色。

学习期间

龚乐群:我在南京机械厂工作了五年,日复一日的流程让我看不到成长的空间和未来的出路。那一年,我下定决心辞职,甚至凑钱支付学费,毅然投入“变化管理”硕士项目的学习。这不仅是一次学业的选择,更是一场对人生的重新定义——我想打破困局,走出一条属于自己的路。

张晓蓉:作为复旦管院一名非管理科班出身的年轻教师,90年代初正值中国MBA教育起步阶段,师资极为紧缺。学院希望教师能紧跟时代步伐、持续提升专业素养,便派我参加CMP(变化管理项目)的学习。那段经历让我系统补足了战略分析、财务管理等核心知识,也深入了解了国际先进的教学模式,为后来的教学与研究打下了坚实基础。

学习期间

中国管理教育与MBA项目的

“变与不变”

龚乐群:回顾这段学习经历,我最大的感悟是:应对变化的思维方式和底层逻辑始终未变——比如系统思考、前瞻判断、组织调适的能力。但实践的方式却一直在演进、融合。现在的MBA课程更加注重实操性,案例不断更新,方法持续迭代,以适应不同行业、不同发展阶段企业的实际需求。变的是形式,不变的是内核。

张晓蓉:MBA项目的核心范式没有变——管理学的基本理念、逻辑框架和价值追求是恒定的。我们始终在不确定的世界中寻找确定性,用科学的方法去应对复杂的问题。但这并不意味着项目一成不变。比如,我们的项目最初叫CMP,后来顺应趋势更名为国际合作MBA;学员结构也在变——早年以外企和国企高管为主,如今越来越多来自民企,甚至有大量关注“出海”的创业者。课程设计、师资配置、教学方式也随之动态优化,始终与时代同频共振。

王佳:西方的管理理论为我们提供了清晰的框架和方法论,但在实际应用中必须“本土化”。比如激励机制、团队协作、决策流程,在中国企业中有其独特的运行逻辑。关键在于“融合性运用”——保留管理本质的共通逻辑,又灵活调整以适应本土情境。这种“变”与“不变”的平衡,正是CMP项目给予我的最宝贵财富。

学习期间

毕业之后:角色在变,初心不变

张晓蓉:毕业后,我的身份从一名“学习者”转变为“传播者”和“实践者”。我把在CMP项目中学到的知识带回课堂,融入MBA教学,也积极参与企业管理咨询,努力架起学术与实践之间的桥梁。虽然角色在不断拓展,但有一点始终未变:我始终相信“再上征程”的意义——毕业不是终点,而是将所学转化为价值的新起点。这份“学以致用”的信念,一直指引着我前行。

学习期间

徐伟民:当初走进校园,并非为了拿一纸学位,而是真心想带回能改变企业命运的理念与方法。这份“以知识推动实践”的初心,从未改变。学习之后,我的视野打开了,格局也变了。我把公司口号从“做最好的服装供应商”升级为“品牌走遍世界”,不再只做代工,而是主动打造自主品牌、开拓国际市场。这种转变,正是源于那段求学经历带来的深层觉醒。

王佳:毕业之后,我最大的变化是自信了。我开始将学到的管理工具运用于战略规划,企业建设和团队管理,逐步从部门经理走向企业高级管理层,直至担任集团的党委副书记。职位在变,责任在加重,但有一件事始终如一:那就是提升企业管理水平、推动品牌持续成长的初心。无论身处何位,我都坚持以“助力企业更好发展”为使命,这份热忱,历久弥新。

学习期间

龚乐群、徐伟民、张晓蓉、王佳四人毕业论文小组与外方项目主任Kjell A. Eliassen教授合影

从1996年的课堂到如今的国际舞台,首届复旦-BI(挪威)CMP校友的故事里,藏着中国管理教育国际化的初心,也藏着“变化”二字最生动的注解——它不是被动适应,而是主动破局;不是单点突破,而是系统成长。那些深夜啃过的英文教材,那些课堂上碰撞的观点,那些从“学生”到“掌舵者”的蜕变,早已融入复旦管院的血脉。当后辈们走进管院,听着教授的课,他们接过的不仅是知识的接力棒,更是一群先行者“在变化中求发展”的勇气。

四十年管院路,故事还在继续,那些关于“变与不变”的回响,终将在更多人的生命里,奏响新的乐章。

本文转自复旦管院校友中心