GBCI Report Insights: Charting Successful Business Growth in an Increasingly Uncertain World | BI-Fudan Insights

全球规则重构时代,一场关于“出海”的深度现实对话。

在地缘局势动荡、规则加速碎片化的今天,企业“走出去”早已不是一场简单的市场扩张,而是一场对组织能力、文化适应力和合规能力的全面重构。企业如何在不确定的世界中寻找可预期的增长路径?如何识别高潜力市场并应对高复杂性商业环境?

近日,复旦-BI(挪威)国际合作MBA项目出海系列公开课邀请TMF Group全球CEO Mark Weil,复星集团海外运营委员会联席CHO和秘书长、复旦-BI MBA项目校友吴筠与复旦管院金融与财务学系教授、复旦-BI MBA项目授课教授张晓蓉围绕“高复杂性市场的识别与进入策略”,聚焦在会计与税务、全球实体管理、人力资源与薪酬管理三大关键领域,深入探讨企业如何识别高潜力与高复杂性市场,在全球范围内快速建立本地化能力。

这不仅是一场关于“商业复杂性”的剖析,更是一份面向未来的出海行动指南。

越全球,越本地:

复杂性不是障碍,而是必须穿越的地形

作为深耕全球87个司法管辖区的跨国服务机构,TMF Group不仅为企业提供跨境运营的合规支持,更长期关注全球制度环境的演变。每年发布的《2025全球商业复杂性指数报告》(GBCI)不仅是一份排行榜,更是一面镜子,映照出全球范围内政策波动与治理体系变化的深层趋势。

在本次演讲中,Mark Weil分享了他领导TMF Group走出复杂性泥沼、实现组织重塑的过程,也展现了这家全球化服务公司在应对不确定性方面的底层逻辑。

如何在不确定性中“化繁为简”

讲座伊始,Mark以一句自嘲式的比喻为全场定调:“用一个词形容当下世界,是‘good’;用两个词,是‘not good’。”看似轻松的开场,背后道出了全球企业当前所面临的深层压力:制度复杂性叠加地缘不确定性,正在构成企业全球化道路上最沉重的“看不见的成本”。

Mark认为,制度复杂性本质上是一种“无谓损失”(deadweight loss)——不创造价值,却显著增加了企业在海外合规、运营与管理中的摩擦。企业面对的不只是流程多,而是规则难懂、惩罚严厉、错误成本高昂。更值得注意的是,“复杂性是可预期的,但不确定性才真正令人束手无策。”政策突变、地缘冲突、数据监管等因素,使得全球市场风险呈现出“动态叠加”的态势。在这种环境中,企业要想稳健扩张,必须学会在不确定中寻找稳定、在碎片化中谋求系统性应对。

人工智能的技术幻觉

当谈到AI对专业服务行业的影响时,Mark态度鲜明。他认为,AI可以优化流程,但不意味着可以替代判断,尤其是在税务、合规、人力等高敏感领域——“80%的正确率远远不够,我们的客户需要的是零差错。”从指数发布者到制度引路人,TMF Group在全球复杂环境下构建起一套“以确定性应对不确定”的方法论,而这恰恰是许多渴望走出去的企业最迫切需要的能力。

TMF Group的管理哲学

GBCI发布洞察:

“全球化3.0”时代,需要新的坐标系

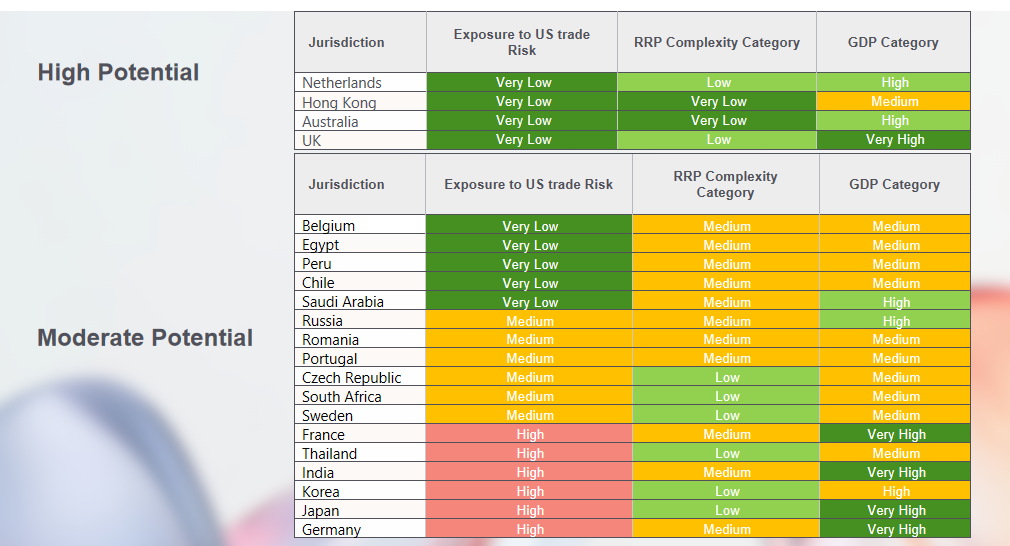

在GBCI的最新报告中,Mark Weil展示了一张“战略温度图”:哪些市场虽复杂但高潜力?哪些国家制度友好但增长疲软?哪些地区正在成为新的战略桥梁?仔细观察可以发现,虽然各国制度复杂性年年有变,但真正“高复杂度”的市场分布长期集中于拉丁美洲、南欧与中东等地区。这些国家通常具备共同特征:监管繁复、合规壁垒高、政策波动性强,而这些往往意味着更高的合规成本和更低的容错空间。

然而,真正值得关注的,是那些“连接型国家”的崛起——越南、菲律宾、阿联酋、墨西哥等市场虽然同样制度复杂,但凭借其战略性地理位置、对外贸易依存度高、人口结构年轻等要素,正在成为跨国企业重构全球布局时不可或缺的锚点。这些国家并非“成本洼地”,而是新一代“效率枢纽”,正在重塑企业全球供应链与市场进入路径的逻辑。

全球市场策略网络重构

进入“全球化3.0”时代,国际化不再是“中心辐射型”的标准输出模式,而是演变为“多点并发+本地协同”的复杂网络。在过去,企业可以从一个全球总部发出统一指令,再通过标准化流程向全球复制;而现在,每一个市场都像是一个有其独立规则与节奏的“节点”,需要定制化的进入策略和治理架构。

“世界不再是一个统一市场,而是一个由多种制度构成的拼图。真正的竞争力,不在于速度,而在于你是否看懂这张拼图,并能在每一块上落子有序。”

对中国企业而言,这一变化提出了两个挑战,也带来了两个机会:一方面,传统的“复制中国经验”模式将越来越难以奏效,尤其是在数据主权、环保标准、劳动法规等领域;另一方面,越是制度复杂、越是规则密集的市场,越需要有能力、有经验的企业进入——而这正是中国企业过去几十年在国内高度复杂环境中练就的核心能力,具体而言,不能只看增长空间,更要看“连接效率”与“制度可控性”。正如Mark所说:“你不是为了进入某个国家,而是为了打开一条可持续的全球通路。”

圆桌:

中国企业全球化的“第二成长曲线”

圆桌嘉宾(左二向右)依次为:Mark Weil、张晓蓉、吴筠,TMF Group全球业务拓展部资深经理、复旦-BI MBA项目2023级39班校友陈昊(左一)主持圆桌会议。

全球化不是规模延伸,而是认知更新

张晓蓉教授首先打破了“出海等于增长”的传统想象。在她看来,中国企业已经到了全球化的“第二成长曲线”阶段——从过去依靠成本优势和产品输出的“外向型扩张”,转向更加注重制度理解力、治理能力和组织韧性的“结构型成长”。全球化不是把中国的成功经验带到世界,而是学会在不同制度和文化背景下做出不一样的判断。如今的世界已经从“共识规则”向“本地规则”回摆,企业所面对的法律、合规、数据主权等问题都变得高度在地化,不再是可以靠总部统一模板解决的。正因如此,企业如果无法在本地完成“认知再嵌入”和“组织重装”,那么即使进入了海外市场,也难以真正“走进去”。

真正的挑战,在落地,不在决策

作为复星集团海外运营委员会联席CHO和秘书长,吴筠长期在全球项目的一线推进中观察到:真正让企业在海外“失速”的往往不是战略判断失误,而是组织系统无法支持战略落地。很多中国企业的惯性思维是总部一手定方案、节奏紧、管控强,到了海外仍然想用“遥控指挥”来推进复杂市场的本地化。而现实是你很难用一套在上海总部推行的节奏去要求巴黎、汉堡或新加坡的团队同步回应。

“总部太喜欢指挥,地方却不敢决断”——这是出海项目中极易出现的“空转”状态。在吴筠看来,真正能打通战略与执行之间那段“组织断层”的,正是那些既懂中国企业语言、又能读懂本地语境的中层管理者。他们是组织全球化的关键枢纽,却也是目前很多企业最缺乏、也最容易忽略的“软资产”。出海要先出人,真正的本地化,不是找个代表处挂个牌,而是有人能代入、敢判断、接得住。

真正的全球化,是在复杂中建立信任

Mark则从一个“服务者”的角度,总结了他见过的无数国际化案例。他说,在全球87个司法管辖区服务客户多年,他看到真正能走远的企业,都具备一种“温和的坚定”——他们不会急于定论,但一旦决策,便有强大的组织来支持他们将计划孵化为。他说:“在复杂世界中成长的企业,不靠爆发力,而靠耐受力。”中国企业在过去几年已经展现出非凡的产品能力和市场韧性,但要想进入更加制度密集、规范严苛的主流市场,下一步的挑战就是:组织能否承载长期不确定性,文化能否容纳差异,人才能否本地化地生根发芽。真正的全球化企业,不是把总部带去每个国家,而是把“理解”变成制度,把“尊重”写进流程,把“信任”交给实操。

复旦-BI洞察

关于未来,没有标准答案,却始终存在方向。相比于一心征服世界,真正的全球化是被世界需要。

也许,企业真正寻找的不是市场,而是一种与不确定性共处的能力;不是复制成功,而是在全球治理秩序革新中,重估“被需要”的价值——在风浪渐起时,学会掌舵和调帆;由“追求速度”,走向“应对复杂”。

想要了解更多

复旦大学-BI(挪威)国际合作MBA项目

的课程内容以及项目特色?

点击图片获取项目手册和招生简章