Women Leadership in the AI Era | BI-Fudan Insights

当人工智能浪潮正以颠覆性的速度重塑千行百业,女性在这一时代洪流中的角色与定位,已备受瞩目并引起广泛思考。

近日,复旦大学-BI(挪威)国际合作MBA项目携手阿科玛(中国),在复旦管院政立院区成功举办《女性在AI时代的角色》主题论坛。活动汇聚了学界权威与业界精英,共同勾勒AI时代女性领导力的新图景,为关注者提供了洞察趋势、破解困惑的新思路。

学界业界联袂,共探时代使命

谭华

阿科玛大中华区人力资源与传播副总裁

“AI正带来前所未有的变革,探寻女性在此浪潮中的职场新坐标,是一个刻不容缓的时代命题。阿科玛始终坚信多元包容是创新与可持续发展的核心引擎,并致力于为女性员工提供赋能自我、成就卓越的成长环境。”

裘理瑾

复旦大学-BI(挪威)国际合作MBA项目主任

“复旦-BI(挪威)MBA项目与挪威前首相布伦特兰夫人有着深厚渊源——这位‘可持续发展’概念的先行者,亦是性别平等的坚定推动者,多元化、平等、包容正是可持续发展的坚实基石。因此,今日对女性议题的探讨,绝非孤立的职场讨论,而是关乎商业未来与社会发展的核心议题。”

从制度突围到文化重塑:

真正的革命在系统,不在个体

陈志俊教授

复旦大学管理学院

企业管理系教授,博士生导师

核心困境:天花板未破,地板不稳

复旦大学管理学院企业管理系教授陈志俊在主旨演讲中,抛出了一个反常识的观点:当我们讨论女性领导力时,真正的挑战或许并非“如何突破玻璃天花板”,而是“如何在高层站稳脚跟”。这一视角转换,揭示了一个被长期忽视的结构性困境——女性并非走不上去,而是站不稳。

残酷数据落差:女性占全球高等教育毕业生的52%,却仅占C-suite高管职位的22%,这30个百分点的巨大落差背后,并非简单的能力问题,而是系统性困境。

“玻璃活板门”效应:最新研究揭示,女性非自愿离职风险比男性高出50.8%;更致命的是,女性CEO离职后能重返顶级职位的比例仅为8.49%,而男性为33.12%。换言之,女性降级概率是男性的4倍,这预示着女性领导者一旦“失足”,其代价远比男性高昂。

制度陷阱:当“天花板”变成“旋转门”

陈志俊教授进一步分析了制度改革中的反讽现象——挪威立法实验所暴露的“金裙子”现象。2003年,挪威立法强制上市公司董事会女性比例须达40%。然而,这项政策并未催生大批女性领导者,反而促成了一个意外结果:一小群“明星女性”开始同时在多个公司董事会任职,且多为非执行董事——有名头,少实权。这看似打破了天花板,实则只是让天花板变成了“旋转门”,同样的几张面孔在不同公司间循环,将更多女性挡在门外。陈志俊教授指出,制度的突围,若缺乏文化土壤的支撑,终将演变为另一种形式的困局。

职场关系:最隐蔽的“多重危境”陷阱

陈志俊教授引用《管理学评论》的研究,揭示了女性在职场关系网络中面临的“多重危境”(Multiplex Jeopardy):当同事“喜欢但不尊重”一位女性时,强化了“温暖但无能”的刻板印象,导致资源被截流、机会被忽视;但当关系表现为“不喜欢但尊重”时,则强化了“冷漠但能干”的印象,触发主动惩罚和声誉诋毁。这种偏见会通过三度人脉网络扩散,形成“偏见回声室”,最终将女性推向网络边缘。这解释了为何许多女性领导者会感到“做什么都不对”——因为关系网络本身就设置了性别陷阱。

性别反转的悖论:使命漂移中的"豁免权"

然而,陈志俊教授也指出了一个有趣的“性别反转”现象:在社会企业融资领域,女性创始人获得的融资支持反而高于男性。投资者默认女性具有更强的亲社会动机,因此给予她们“使命漂移豁免权”,认为她们不太可能为了利润而放弃社会使命。这种优势背后存在悖论:女性的优势仅在“符合性别期待”的领域成立。一旦进入被认为“男性主导”的商业领域,这种优势瞬间消失,甚至转化为劣势。

文化重塑:从个体挑战到增量认知

陈志俊教授强调,真正的领导力不是回避人生中的坎坷,而是在每一次挑战中建立“增量认知”的能力。他提出,女性领导者的独特优势在于“文化重塑”能力——将消极事件拆解为压力,然后在挑战后加上“但这让我学会了...”的转折。这种系统性的认知重构能力,能帮助团队在不确定性中保持成长心态。真正的革命在系统,不在个体。解决女性领导力的问题,需要制度框架和文化氛围的双重支撑,让“积极转化”从个人技能升级为组织能力。

陈志俊教授在演讲最后强调:“我们不能把所有责任都放在个体身上,因为个体在短时间内无法解决这些问题。”真正的突破需要三个层面的协同:制度层面不是简单的配额制,而是创造让女性能“站稳”的结构性支持;文化层面要打破那些看似中性实则带有性别偏见的评价标准;个体层面则需要男性和女性都理解,领导力不是零和博弈,而是共同成长。在AI正在重塑一切规则的今天,女性领导力革命的本质,不是让女性变得更像传统意义上的“领导者”,而是让“领导力”这个概念本身变得更加多元和包容。

陈志俊教授借用金庸武侠中张三丰的例子来阐释这一点:最好的领导者不是让所有徒弟学习同一套武功,而是帮助每个人找到适合自己的成长路径,让他们都能以自己的方式行走江湖。这场革命的终点,不是女性占据多少百分比的高管席位,而是每个人——无论性别——都能在适合自己的赛道上,成为独一无二的领导者。

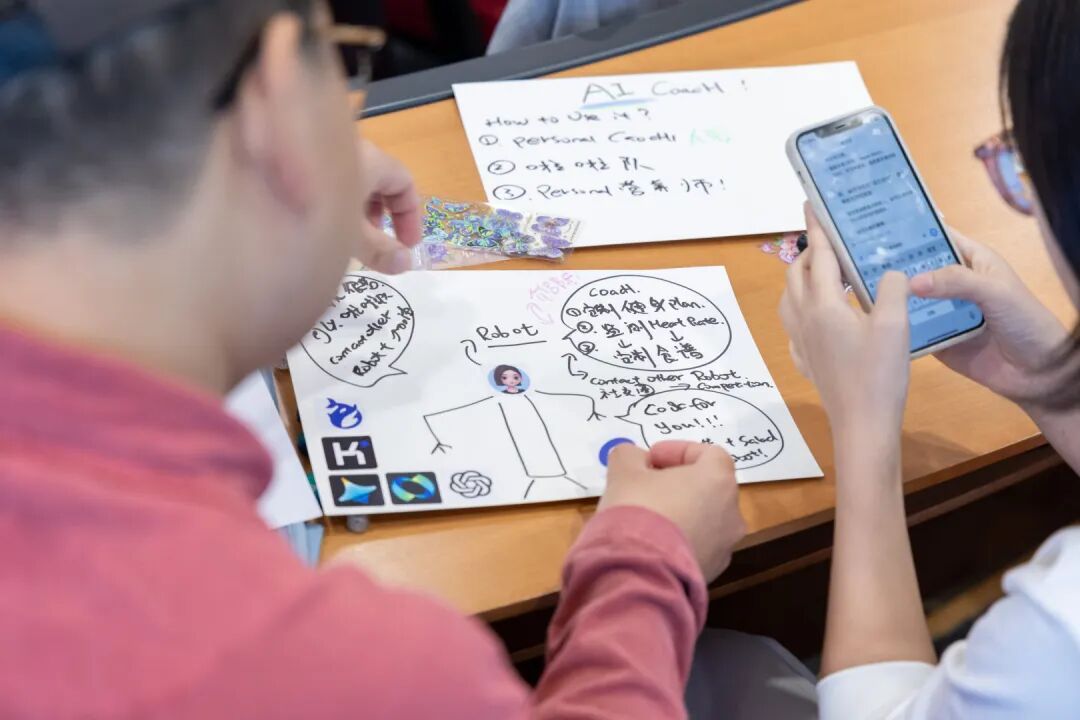

圆桌交锋:

以韧性、变革力与前瞻性拥抱AI

圆桌讨论环节由阿科玛大中华区有机过氧化物销售总监孙猛主持,五位来自不同领域的嘉宾就职场韧性、变化管理与前瞻思维展开了精彩纷呈的对话。

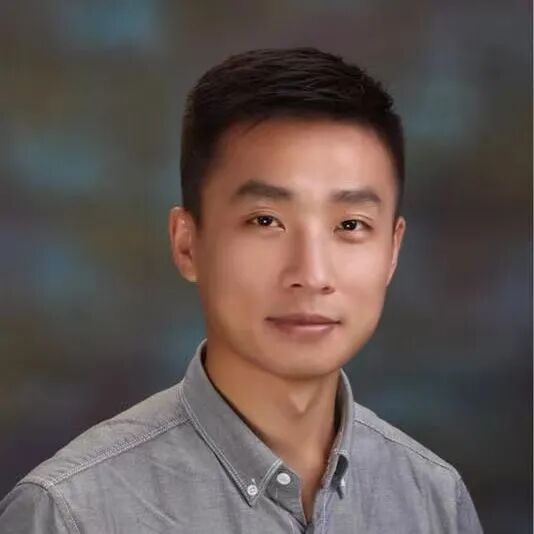

蔡鸿亮: 用可管理的确定性,构建对抗不确定性的能力边界

蔡鸿亮

上海交通大学苏州人工智能研究院产业教授

供应链人工智能研究中心主任

复旦大学MBA校友

蔡鸿亮教授用二十年职业生涯总结出一个朴素却深刻的方法论:在技术迭代极快、地缘环境多变的世界里,真正的韧性不来自预测未来,而来自拓宽自身的“确定性边界”。这种确定性包含三个维度:对技术变化保持高度敏感的开放心态、对前沿事物持续追踪的学习能力,以及善于整合资源、不单打独斗的借力思维。

他对AI时代的判断同样冷静而清晰:AI会替代部分工作,但短期内不会完全替代人类;真正的竞争不是人机对抗,而是掌握AI的人与未掌握AI的人之间的“信息差竞争”。更关键的是,他指出技术平权带来的悖论——当工具门槛降低,个人特质的作用反而会被放大。在这个逻辑下,女性的敏锐感知力、沟通连接能力、以及在困境中的韧性与回血能力,恰恰成为AI无法替代的核心竞争力。

王玮: 职业叙事中被低估的“断裂时刻”

王玮

阿科玛大中华区首席财务官

王玮分享的脱产三年经历,表面是一段职业中断,实则是一次深刻的能力重构。从新加坡辞职到香港带娃、求职碰壁、两年考完ACCA、生完二胎十周后重返职场——这段“牛马归笼”的经历,让她发现了被职场惯性掩盖的真实能力:独立带娃的执行力、多线程任务管理、以及盲目自信背后的底层逻辑。

这种自信不是盲目乐观,而是经过压力测试后的确认:她知道自己可以在不确定中快速上岸,可以在“鸡飞狗跳”中保持学习,可以在身份转换中不失去职业锚点。在AI时代,她的判断同样务实:AI移除的是“驴活”(重复性、低价值工作),释放出来的时间应该用于前瞻性预测和战略决策支持。财务人的升级,不是与AI竞争速度,而是从“回头看”转向“往前看”,从数据整理者变为决策赋能者。

朱伟雅: 不要为性别代言,要为专业度发声

朱伟雅

复旦大学管理学院职业发展中心高级顾问

亚马逊AWS前亚太区人力资源总经理

复旦-BI(挪威)MBA2008级10班校友

朱伟雅的观点充满张力:作为女性,她反对将女性身份过度符号化。她观察到女性在领导力中容易情绪化,但随着透明度提升,权威式管理已经失效;算法歧视确实存在,但女性需要的不是抱怨,而是在能 “fight” 的地方主动 “fight”。她给出的策略极其务实:如果非常想进某家公司,可以在面试时做“善意的掩护”(不撒谎,但不主动暴露短期内的婚育计划);但一旦拿到职位、建立影响力,就应该明确指出企业的性别歧视文化,推动政策改变。

更重要的是,她提出“钝感力”的概念:随着职位提升,不要对性别话题过度敏感,但对性别歧视行为必须伸张正义。这不是矛盾,而是成熟的职场智慧——你的武器是专业度和结果,而不是性别标签。在AI学习上,她强调从“使用”到“对话”的跃迁:掌握Python基本原理、理解低代码平台逻辑、保持批判性思维,才能真正驾驭AI而非被AI驾驭。

姜大勇: 经济下行期,女性的合作能力是稀缺资产

姜大勇

科广信息技术联合创始人

姜大勇从一个“服务者”和观察者的角度,给出了一个反常识的判断:经济越困难,女性优势越明显。他用历史类比解释这一现象:母系社会的出现,正是因为男性狩猎的不确定性在灾年无法维持生存,只有女性的种植和合作能力能让群体活下来。在当下,他观察到一个现象:男性之间很难在困境中达成合作(谈不拢就拜拜),但女性可以反复拉扯、寻找协同空间。这种差异背后,是女性天然的关系维护能力和抱团取暖意愿。

对于企业AI战略,他总结出四个层次:基础认知培训(解决“AI是什么”的问题)、工具赋能(如聊天机器人、知识库)、核心战略整合(如供应链AI)、以及激进的全面AI化。他强调,不同行业、不同阶段的企业,应该选择不同的切入点,而非盲目跟风。他的核心观点是:AI时代不是男性的危机,而是女性合作力、消费主导权、情感连接能力的放大器。

林师巧: 真正的AI赋能,始于对工作场景的深度理解

林师巧

阿科玛沙多玛大中华区总经理

林师巧分享了一个失败案例:三五年前,一些外资企业大举投资AI工具,买最先进的系统部署到各部门,结果发现无法转化为生产力——因为工具不匹配实际工作场景,且各部门系统无法打通形成统一平台。这个教训指向一个本质问题:AI赋能的起点不是技术,而是对业务的深度理解。他认为,不论男女,在各自岗位上的从业者都具备天然优势——他们最清楚工作痛点在哪,最知道AI应该解决什么问题。因此,真正的AI战略不是总部自上而下推工具,而是让一线员工参与定义需求、试错迭代。他提出的“复合型人才”概念,不是要求每个人都成为AI工程师,而是既懂业务又能与AI对话——知道如何将业务逻辑转化为可被训练的模型,如何评估AI输出的质量。

他的总结充满辩证:机会大于危机,但要使用AI而不陷入AI。人与人面对面的交流、眼神互动、即时碰撞,是屏幕和算法永远无法替代的温度。AI是工具,但人的判断、直觉、以及在复杂情境中的灵活应对,才是组织真正的护城河。

论坛主持

孙猛

阿科玛大中华区有机过氧化物销售总监

五位嘉宾的观点汇聚成一个共识:AI时代的职场竞争力,不在于与机器比拼效率,而在于发挥人类独有的复杂判断力、情感连接力、以及在不确定中构建确定性的能力,在技术平权时代,重新定义“不可替代性”。女性不需要为性别代言,但可以将敏锐感知、韧性回血、合作共赢等特质,转化为AI无法模仿的职场资产。真正的焦虑不应来自技术替代,而应来自是否在可控范围内持续拓宽能力边界,是否敢于在关键时刻为自己和他人发声。

立稳比突破更难:

AI时代需要怎样的女性领导力

关于女性领导力,我们总在追问:如何打破玻璃天花板?但本次的联合论坛给出了一个反常识的答案——真正的挑战不是“如何走上去”,而是”如何站得稳”。

也许,这场革命真正寻找的不是配额,而是让“领导力”概念本身变得多元;不是让女性更像传统领导者,而是在AI时代重估“人性化资产”——那些算法无法模仿的感知力、韧性与合作力。真正的答案不在于占据多少高管席位,而在于每个人都能在适合自己的赛道上,成为独一无二的领导者。

想要了解

复旦大学-BI(挪威)国际合作MBA项目

的课程内容以及项目特色?

欢迎扫码添加招生老师咨询

加入我们!

踏上职涯发展的新飞跃!

Go North,Find Your True North!

BI-Fudan MBA

复旦大学-BI(挪威)国际合作MBA项目是首批获得国务院学位办批准的中外合作办学硕士项目,于1996年由复旦大学管理学院和BI挪威商学院联合举办,迄今已有29年历史。项目致力于在数智化经济环境下培养具备战略大局观、拥有全球化视野和可持续发展远见、能用创新创业精神应对未来商业挑战的中高层管理者。

■2025英国《金融时报》(FT)全球EMBA排名位列全球第21位;

■薪资增长位列全球第二(增幅123%);

■国际化师资连续七年蝉联在职MBA项目全球第一;

■校友总体满意度连续两年位列在职MBA项目全球第一:

■校友网络连续两年位列在职MBA项目全球第一。

项目特色

■在职MBA项目,非统考,模块制授课,教育部留服认证;

■全年滚动自主招生,接受笔试免试条件:

◎ 2025年全国统考英语单科成绩达到45分,且工作年限8年及以上

◎ GMAT 成绩600分以上(5年内成绩)或GMAT Focus成绩555分以上(2024年2月1日之后成绩)

◎ GMAT EA(Executive Assessment)有效成绩

◎ IELTS成绩6.0分及以上(2年内成绩)

■国际课程体验全球领先,全球七大世界顶级学府求学问道,参访国际领先企业,感受全球思维的碰撞;

■全英文授课,加强中西文化交流,沟通分享不同商业世界理念;

■ESG课时数占比超35%,北欧可持续商业实践、ESG校友联盟。